今の時代の家は、LDK(リビング、ダイニング、キッチン)が1つになっていて、とてもオシャレですね。我が家もリビング、ダイニング、キッチンが1つの部屋になっています。おそらくは14畳から16畳の広さです。

ところが、真夏の暑い時や真冬の凍える様な時期は冷暖房に時間がかかります。何より電気代が高くなりますね。そこで1つになっているLDKを2つに分けてやろうと考えました。

ポチ美

ポチ美

幸い、我が家はリビングとダイニングの間にカーテンレールがあり、カーテンを吊るすと部屋が分かれる仕組みになっていました。

リビングとダイニングをカーテンで2つに区切れば、半分の電気代で快適に過ごすことが出来ます。そこで間仕切りカーテンをDIYで自作する事になりました。

以下の手順で行えば、初めてでも簡単に作成ができると思います。

- カーテン生地の寸法を計算する

- はぎ合わせ

- フラットテープの縫い付け

- 丈の処理

- 両端の処理

Contents

フラット(ヒダなし)カーテンとは

いきなり初心者がカーテンを作れる訳もないので、簡単に作れるフラットカーテンを作ります。いわゆるヒダなしカーテンですね。ヒダがない分だけ初心者でも簡単に自作することが出来ます。

簡単に説明すると、ヒダを作成してカーテンフックを差し込む代わりに、フラットテープを縫い付けて、その中の穴にカーテンフックを入れていきます。なので、ヒダがないフラットな仕上がりになります。

フラットカーテンのヒダのカーテン幅のたるみは1.1倍から1.3倍の間で自由に決められるのが特徴です。カーテン幅にあまり余裕がないと出来上がりがピチピチになってカーテン幅が足りなくなるので注意が必要になります。

フラットカーテンのメリット

フラットカーテンを導入する最大のメリットは作成が簡単な事です。ヒダが無い分だけ手早く作ることが出来ます。極端な話、上下左右の4か所をミシンで縫えば出来てしまいます。

もう一つは少ない生地幅で作成が可能な点です。2倍ヒダでは生地は2倍以上使いますが、フラットカーテンなら生地幅は1.1倍でも作れてしまいます。当然、製作費が安くあがります。

フラットカーテンのデメリット

フラットカーテンには当然ヒダが無いので、見栄えが悪い点がデメリットでしょう。出来れば絵柄がある生地で作成するのも良いかもしれないですね。

ポチ美

ポチ美

その他では、カーテンを閉じた場合に前後に大きく畳まれるので、収まりが悪い事でしょうか?

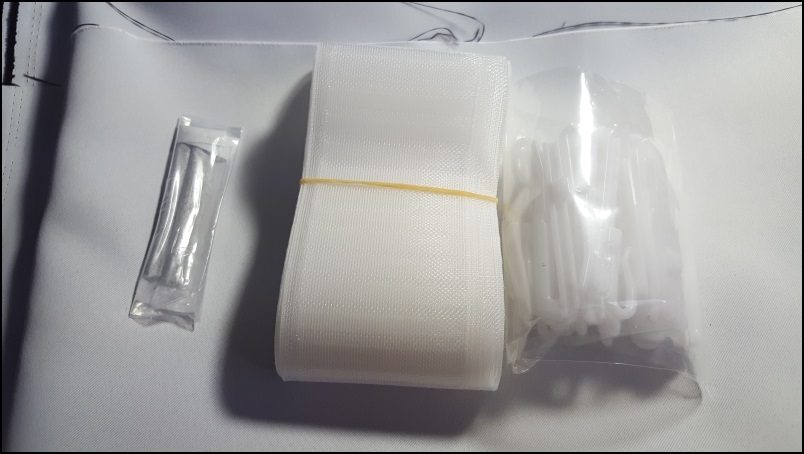

フラットカーテン自作に必要な材料

フラットカーテン作りに必要な材料です。ミシンとアイロンは必須なので省きます。

- カーテン生地

- フラットカーテン用芯地

- フラットカーテン用アジャスターフック

- おもり

/p>

/p>

①カーテン生地の寸法を計算する

いちばん最初にカーテン生地の寸法を測っていきます。まずカーテンレールの幅を測り、そこから1.1倍から1.3倍の長さの生地を使います。個人的には1.1倍でも十分だと思います。

カーテンの横幅

レールの長さの1.1倍から1.3倍

カン下(カーテンフックを吊るす穴)から床までだと少し長いので、1㎝から2㎝短くします。そこに縫い代の3つ折り分50㎝をプラスします。

カーテンの丈

カン下から床までの長さのマイナス1㎝プラス縫い代分50㎝

我が家のカーテンレールの寸法を測ると、横幅=285センチ、丈=206センチでした。なので、実際の使用する生地の大きさは横幅が313センチ~370センチ、丈が255センチになります。

②はぎ合わせ

部屋の間仕切りカーテンなので、たいへん大きなカーテンになります。当然カーテン生地1枚では横幅が足らないので、はぎ合せる必要があります。

ポチ美

ポチ美

カーテンレールの横幅が285センチなので、最低1.1倍で仕上げても313センチ必要になります。ここで問題発生!カーテン生地を313センチ購入した場合、150センチ幅の生地が3枚必要になります。

何故かと言うと、一般的にカーテン生地は、横の長さが150センチで売られています。横幅150センチ×丈100センチで700円の生地なので、 生地を2枚はぎ合せるのと3枚はぎ合せるのでは、2千円近く生地代が違ってきます。

ここは生地代を節約して、2枚はぎ合せで作る事になりました。出来上がり幅が285センチに対して、300センチの生地を使うので、1.05倍しか余裕がありません。

ポチ美

ポチ美

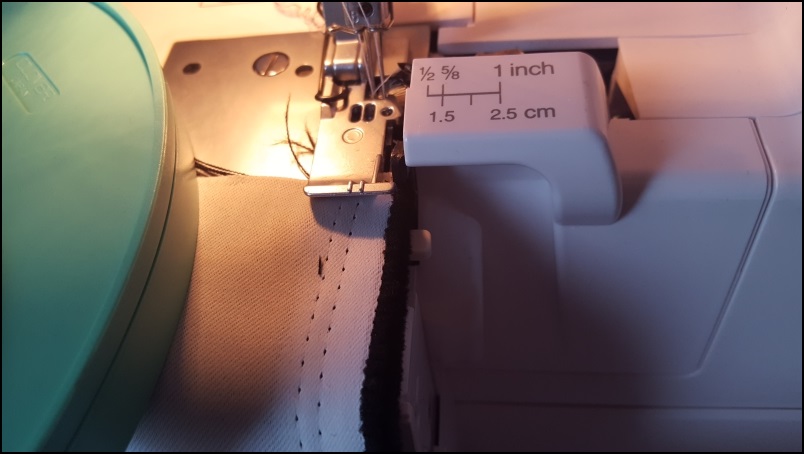

生地のはぎ合わせ

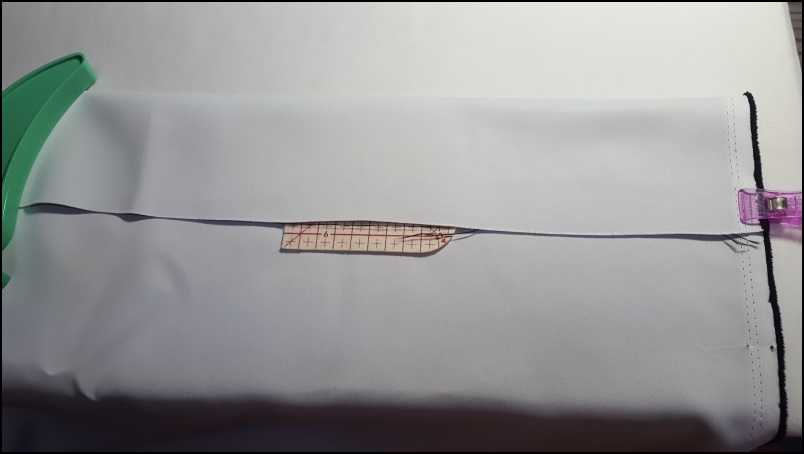

生地を中表で合わせます。表の生地同士を合わせる事ですね。

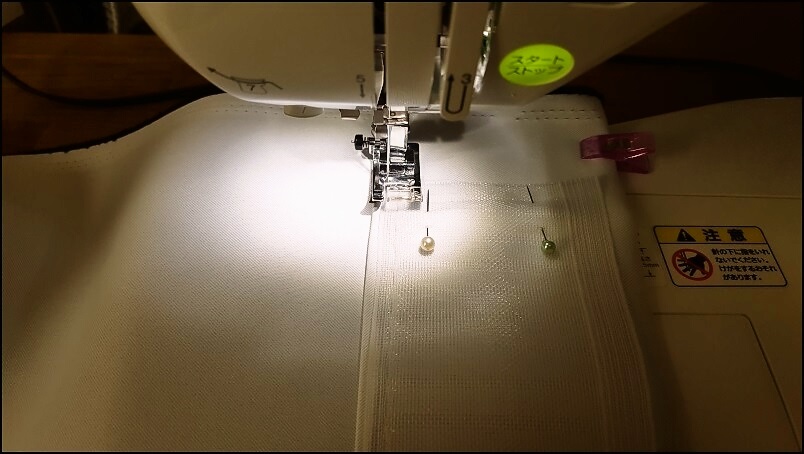

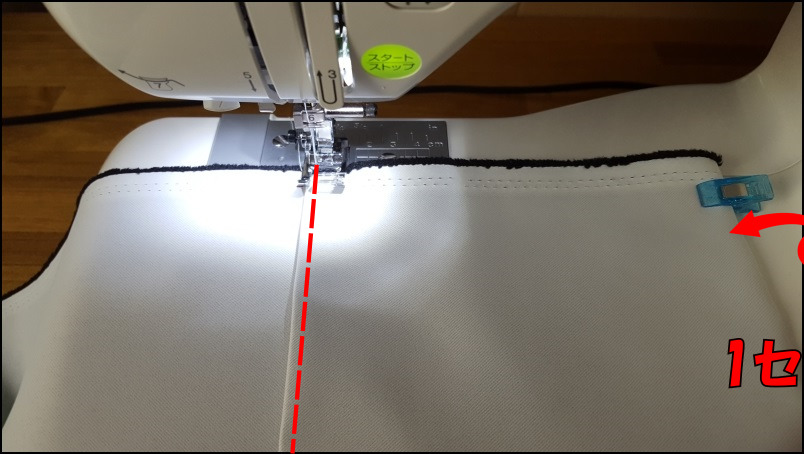

普通のミシンでは、端を3つ折り等の処理をしてから縫い合わせると良いです。自分はロックミシンで端を切り落としながら縫い合わせました。

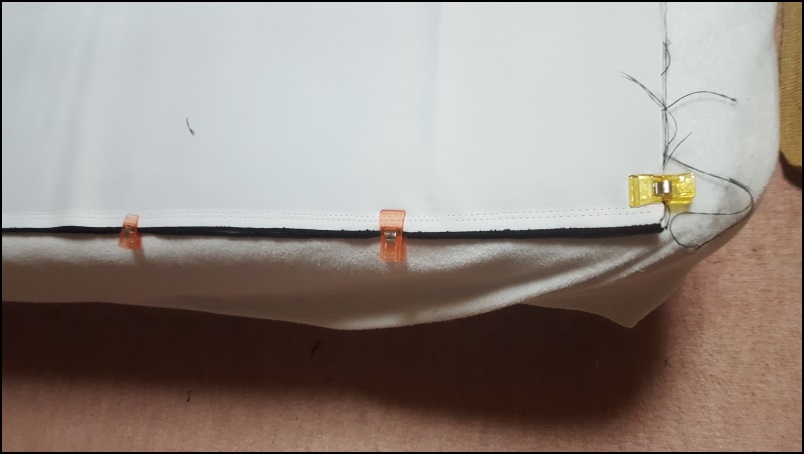

③フラットテープの縫い付け

無事にはぎ合せも成功したので、今度はカーテン生地の上部を3つ折りにしてフラットテープ(フラットカーテン用芯地)を縫い付けていきます。

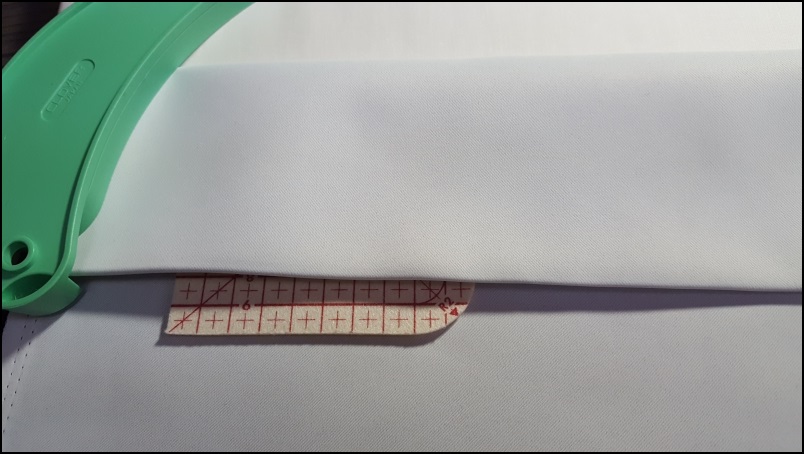

最初にフラットテープの幅プラス1㎝を折り返します。フラットテープが7.5センチなので折り返し幅は8.5センチですね。この時アイロンを当てておくと、後々楽になります。

もう一回折り返します。

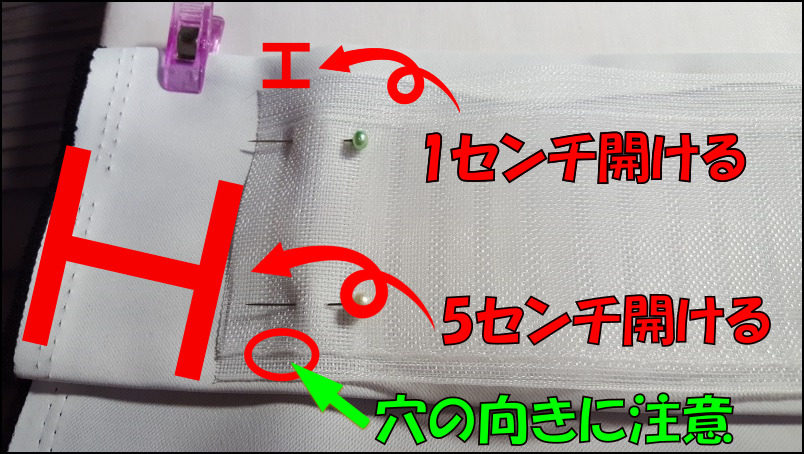

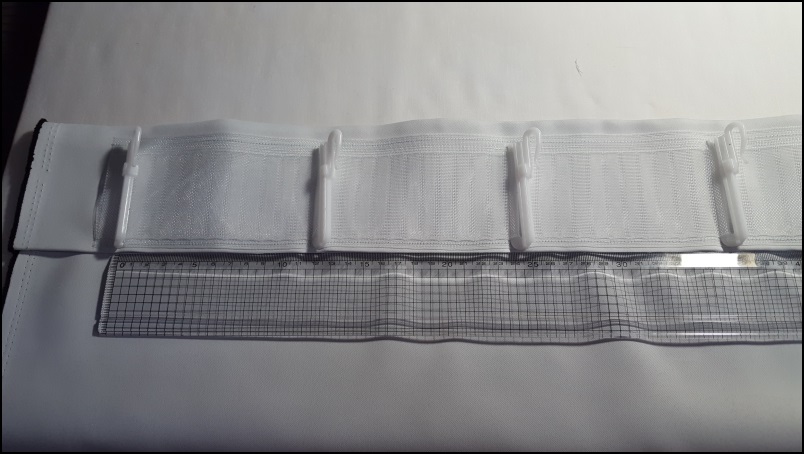

カーテンの上部から1センチ、横から5センチの所にフラットテープを縫い付けます。この時、カーテンフックを入れる穴の向きに注意が必要です。下の手前に穴が来るように縫い付けます。

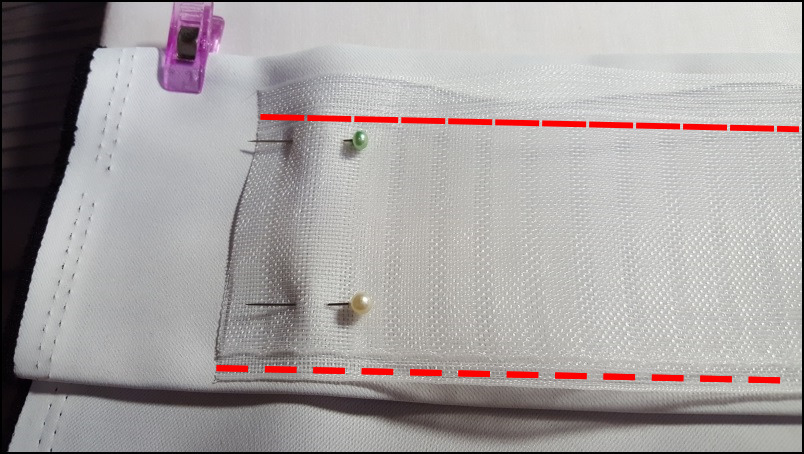

赤線の部分をミシンで縫います。ここでの注意点は、カーテンフックを入れる穴の下を縫う事です。穴の上を縫ってしまうとカーテンフックが入りません(笑)。

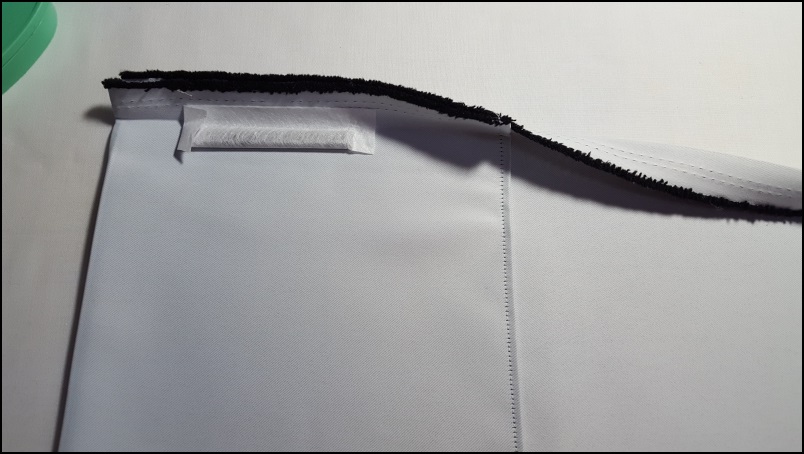

こんな感じで縫い付け完了です。

ポチ美

ポチ美

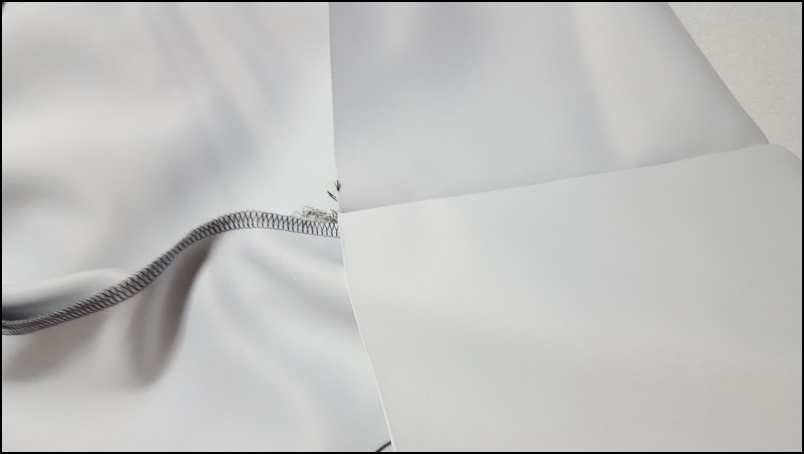

④丈の処理

今度はカーテンの丈を処理して行きます。最初にフラットテープにアジャスターフックを入れていきます。大体12センチ間隔が理想とされています。

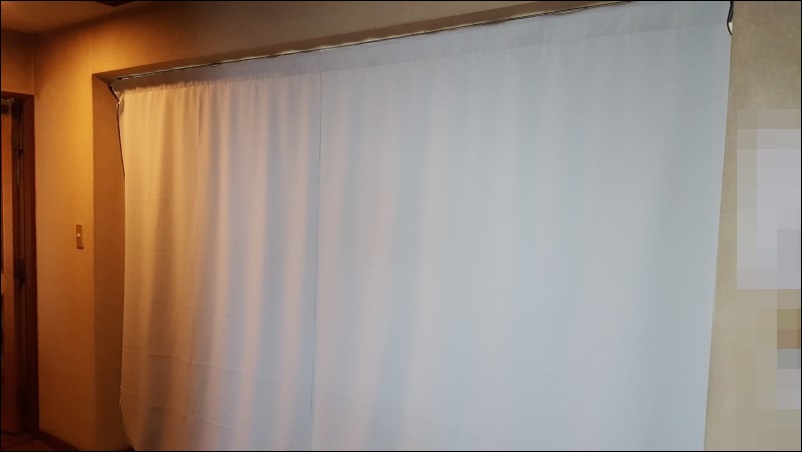

間仕切りカーテンを付ける前はこんな感じ。

間仕切りカーテンを吊るしました。横幅の生地が足りないかと思いましたが、何とかいけそうです。

丈の調節をしていきます。床から1センチ上の所に印を付けておきます。

3つ折りにしてアイロンを当てておきます。

点線をミシンで縫います。

こんな感じで綺麗に縫えましたね。

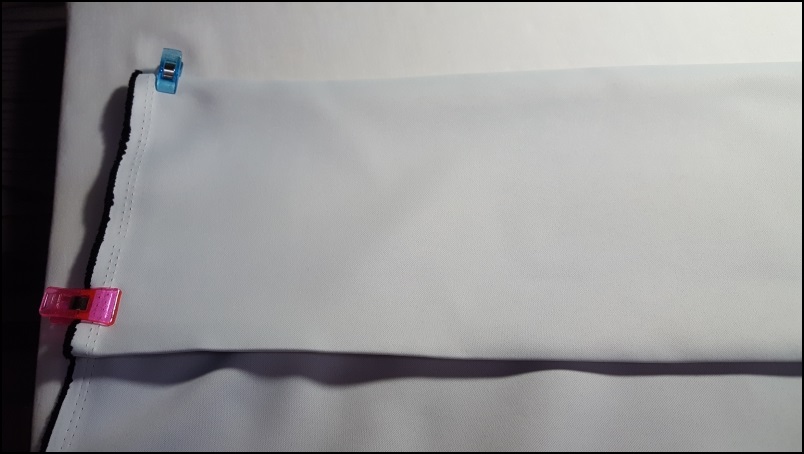

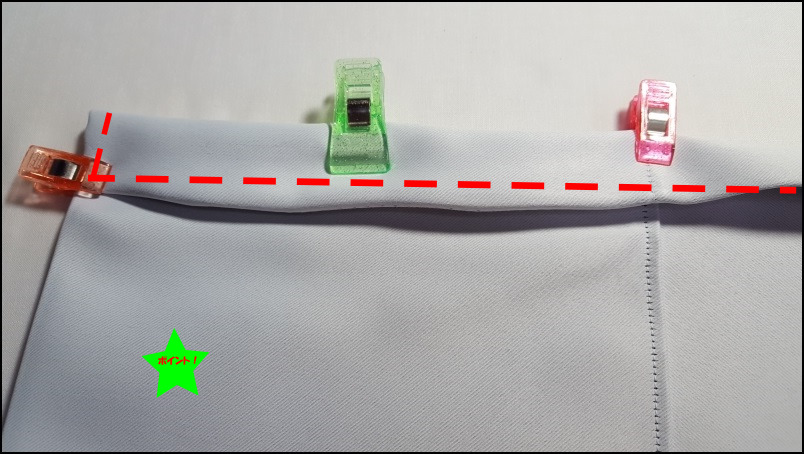

⑤両端の処理

いよいよ間仕切りフラットカーテン作りの最終段階になりました。両端の生地の処理を行います。3つ折りにしてミシンをかけるだけですが、中に重りを仕込みました。

点線部分をミシンで縫います。

間仕切りフラットカーテン(ヒダなし)の完成です! 両端が1センチほど足らない感じですが、気にならない程度ですね。

反対側から見た感じ。

今回は横幅の生地をケチったので、遊びのないギリギリの仕上がりになりました。

ポチ美

ポチ美

最後に

ヒダを計算して作成する必要が無いので、ミシンさえあれば比較的簡単に作れると思います。今回は間仕切りカーテンを作ったので大がかりになりましたが、小窓のカーテンならばあっという間に完成出来ると思います。

カーテン上部を3つ折りにしてフラットテープの縫い付け、丈と横幅の処理だけなので、手順も簡単です。何より自分でつくるので費用が安く済むのが良いですね。

ヒダがある本格的なカーテンの作り方は過去記事で解説しています。